| [1] | 量子的認知の「驚天動地」(喜多見監修)新刊の見本入手。 |

美しいカバーデザイン。インドの伝統と量子論というふたつの両極(でも、不思議に似たところがある)をもつ特異な知性、著者アミット・ゴスワミ博士に喜多見が、その驚天動地の世界認識を根掘り葉掘り聞きまくって編んだ本。世界は見えたとおりではない。

喜多見自身が編集または監修した本はこの26〜7年で、この本を含めて5冊しかありません。「BASHAR」1・2(当時単行本・今は新書)、「ソース」(今も売れているワクワク実践の本)、「言葉を変えると、人生が変わる」(NLP。言葉で認知を変える本)、そして2014年1225日発売のゴスワミ博士の『驚天動地 クォンタムが解きあかす「世界の秘密」』。

バシャールの頃から、哲学に興味があり、人生で一番大切なのは哲学と思ってきた。哲学はひとの「認知」を扱う。世界がどういう構造で、本当はどうなっているのかによって、私たちの認知はまったく変わる。

認知はクリスが言うように「言葉」によっても変わるが、ゴスワミ博士の専門の「量子論」によっても「激しく」変わる。

世界はちょうどいま、世界の構造を本格的に知ろうとして、カーテンのすそをちょっとめくったところだ。その向こうには、どえらい世界が待っている。そしてそのどえらい世界は、私たちのテクノロジーも一変進化させてしまうが、私たちの認識もまた一変進化させてしまうだろう。この本は良質なセミナーのようだ。また実は、BASHARの量子的続編のようでもある。読者はこの本の行間から、たくさんのものを発見するだろう。

明日から、行間に埋まった宝のいくつかを見ていこう。

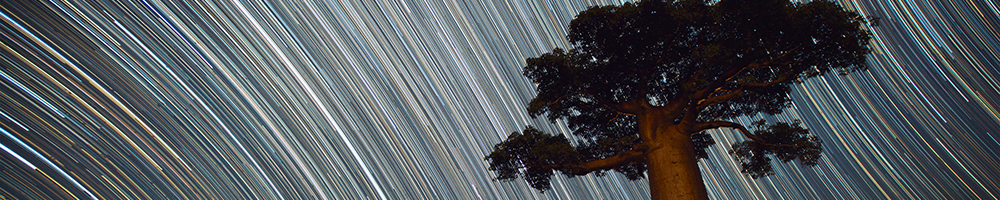

カバーデザインにある木はアフリカサバンナの「バオバブ」。インターステラーを感じさる。

| [2] | 映画「インターステラー」の重力と愛とtheyは、すべて新刊「驚天動地」にある。 |

世界の秘密が解かれようとしている今という時代。それは「驚天動地」という本も生んだが、映画にも漏れ出ている。公開中の映画「インターステラー」(クリストファー・ノーラン監督)の共同脚本の弟、ジョナサン・ノーランはこの映画のために大学で量子論を学んだというくらいだから、今の感覚が出ている。人類存続の旅に出る主人公を、「ちょうど、おあつらえむきの」ワームホールを近くに出現させる(ある種、人類を助ける)「意図」をもつ「they」彼ら、は驚天動地のなかでも、本の最後の方に、「神の意図」として出てくる。私は、最初、博士の言葉を聞いたときに、「あれッ?」と思った。なぜって、量子論の専門家がきわめて斬新な量子的世界を語ってきたのに、「博士ったら、最後の最後に、神の意思ですか!」と思ってしまったからだ。しかし、よくよく聞いてみると、"神"というとき、私たちの認知は、神は第三人称として「主体」(わたし)とは別の「客体」(あなたや彼やそれ)として認知しがちな認知構造を持っているので、どうしても誤解しがちなのだ、と知った。主体と客体というふうに認知を分けることで間違いもたくさん起こるが、このシステムにはメリットもあって、そこではじめて(量子論で大切な)「観察」も可能になるわけだし。すべては分離と統合の話になる。(でも、分離が悪いわけじゃない)

映画インターステラーでも、物語の最後、多次元立方体テセラクトのなかで主人公に、「theyは、実はweだったのだ」と言わせている。

この映画で監督は、SFなんだけど「父と娘の愛」を強く持ち込んでいる。自然科学と人文科学は相いれないと感じるひともいるかもしれないが、そうでもない。ゴスワミ博士は、「驚天動地」のなかで、〈アーキタイプ〉という言葉を使っている。これは後日詳述するが、人間の「至高の」性質(のみ)を表す。アップなものだけであって、ダウンなものは定義に含まれない。そしてその「至高の性質」の最たるものが「LOVE」である。they実はweとLOVEはどこかでつながっている。

そして物理学と宇宙論の、大統合理論のミッシングリングとして世界中のチョー頭のいいひとたちが今カーテンをめくりまくっている(追っている)「重力」や「ダークマター」や「ダークエネルギー」は、ゴスワミ博士がこの本のなかで言っている「ノン・ローカル」(時空間のない世界)を話に(数式に)加えないと決して解き得ないだろう。主人公の娘が父からの信号で時空の秘密を解いた瞬間に発した「ユリーイカ!!」という叫びは、人類がきっと、もうすぐ体験する認識革命のおたけびでもある。

| [3] | 人間という生き物は、〈アーキタイプ〉という〈性質〉をノンローカルに持って帰る乗り物である。 |

人類に残された未開の秘密のひとつ、「生と死の循環」。この主題を、ここぞとゴスワミ博士に聞いてみた。博士は科学者らしく、この本でご自身の定義による言葉をいくつか使っている。それらは「著者の定義の固有名詞」という意味で「くの字かっこ」でくくるよう、本全体を編集しています。なので、〈アーキタイプ〉と出てきたときは、「博士の定義の言葉ですよーん」と言っている。私たちが普通に「アーキタイプ」といったときは、ユングのアーキタイプを思い浮かべる。でも博士の〈アーキタイプ〉は、「プラトン」の言うアーキタイプなんです。こういうところが欧米の博士号をもった、その中でも特に頭のいーい人たちがどうやって今にたどり着いたかをよく語っている。話している博士にとっては、「こんなこと」は当たり前なので、私たちに説明してくれない…。困ったもんだ頭のいい人たち。いい加減の極みの私にはじぇんじぇんない、徹頭徹尾お勉強してきた人たち。過去の重要な文献はすべて読んでから、自分の考えを構築しました、と言っている。おそらく、ユングもプラトンのアーキタイプは知ったうえで、オールドワイズマンなど独自の概念をアーキタイプに付けたはず。おそるべし知の系譜。

話はそれたが、博士の言う〈アーキタイプ〉は、人間の〈性質〉(原文英語ではcharacterで、personalityではない)の「昇華された性質」、例えば「真善美愛豊かさ」などをあらわす。ダウンサイドな性質は定義に入っていない。また話はそれてしまうが、2〜3日前に催眠の天才トーマス・コンドンと西麻布上島珈琲でエスプレッソを飲んでいるときに、この二つの英語の語感の違いを聞いてみた。すると、characterのほうは、アップサイドの意味(いい意味)を偏って多分に含んでいると。personalityはアップもダウンも両義含む(読者も良い辞書で両方をひいてみてください)。こういうところも博士は、こだわって言葉を使っている。

話をさらに元に戻して、博士によると、人間はノンローカル(時空なし)とローカル(物理空間)の両方にまたがって存在している(ちなみにペットボトルも両方にまたがって存在)。そして人間は、ローカルの人生という時間のなかで「経験」を体験する。しかし博士によると、私たちは「経験をするために人生を生きてるんじゃない」。私はこのインタビューをする前は「経験をするために生きてるのね」と思っていたので、私の頭の使用前使用後は既に異なるわけだが。博士は、「経験」だけでは途中までしか言ってないんじゃ、と。私たちは「〈アーキタイプ〉(つまりcharacter〈性質〉)をローカルで(経験から)醸成して、それを死んだときにノンローカルに持って帰る」とおっしゃっています。ちょっと、頭がグルグルしていただけたら幸いです。私は「驚天動地」を「頭がグルグルする本」と呼んでいます。本日はここまで。

| [4] | ワンネス嫌いの私。しかしワンネスとはノンローカルのことだと。それなら納得。 |

精神世界では、「世界はワンネスなのよねー」ってなことを皆さんおっしゃる。私としては、ふーん、そうかいそうかい、でもねえ、みんながそれぞれユニークだから世界にムーブメントが生まれるんじゃねえのお、だいたいそうじゃなかったら、この地球次元の存在意義がねえじゃねえかよー、とお下品に思っていた。しかしこのインタビューで、「ワンネスとは、ノンローカルのことである」と知ってから、私はおとなしくなった・・・。そういう文脈で話してくれれば、納得できるじゃん、と。

博士によれば「ノンローカルがローカルを生ぜしめた」わけだが、ノンローカルには時間もなければ空間もなければ、なにもない。なにもないと思われていた真空のなかに、なんかダークマターやダークエナジーがいっぱい詰まっていそうじゃ、と最近物理学者は言っているが、それと似ていて、ノンローカルには「なにもないが、すべてがある」。

そしてそこでは、"わたし"は存在しない。"あなた"も存在しないし、"彼"も"彼ら"もすべて存在しない。いや、存在はするがそういう区別がない。たぶん"神"も"人間"も分離していない。ペットボトルも分離していない。ずえーんぶが「ひとつ」である。博士は確かインタビューでは「ワンネス」という言葉は使っていなかったかもしれないが、おっしゃっていることはノンローカル=ワンネスそのものだ。

しかし、ノンローカルが存在したら、自動的にそれがローカルの物理空間や人間存在を生むのかというと、そうではない。それが起こるためには「意識」のトリガーが必要なのだ。では意識はビッグバン以降いつ生まれたか。ググるとわかるが、一般的には38億年前と言われている。しかし博士は明確に45億年前と英語でおっしゃった。地球の誕生が46億年前だから、出来立てほやほやの1億年後にはもう生命が誕生した、と博士は考えているはず。博士ほどの知性が38億年と言われていることをご存じないはずがない。ま、それはそれとして、生命の誕生は、"偶然"(なんで点々で囲ってるかを推測してください)に〈タングルド・ハイラーキー〉(循環する階層)が機能して生命が誕生したわけだが、その単細胞、それが既に「意識の誕生である」と博士は考えている。私は無謀にも、先生、それっておかしいんじゃないのお、だってさー、人間の「脳」(大脳新皮質)ができてから意識が出来たというのなら話わかるけどさー、と言ってみたが、そうじゃないと。45億年前に最初の、一応生きてます、的なものができた時点で既に意識は誕生したんだ、と。そうして意識が誕生すると、それがトリガーとなって、ノンローカルにあるものがローカルへと顕現する。そうやって、私たち人間もできたし、ペットボトルも出てきたのだ。本日は、ここまで。

| [5] | 「逆再生」される世界。 |

量子論の世界は、乱暴に言うと、なんでもありの世界。sureなものは、なにひとつない。映画「キューブ」をご覧になった方は、あの波動立方体テセラクトのようなグニャグニャしたソリッドではない世界が量子論的な世界であると感覚的に把握されるかもしれない。是諸法空相、不生不滅、不垢不浄、不増不減。是故空中、無色、無受・想・行・識、無眼・耳・鼻・舌・身・意、無色・声・香・味・触・法。無眼界、乃至、無意識界。無無明・亦無無明尽、乃至、無老死、亦無老死尽。無苦・集・滅・道。無智亦無得…。「不」と「無」ばかりが延々と続く世界認識。それが量子論の世界に近い。

博士の「驚天動地」の最たるものが、「逆再生される世界」だろう。昨日述べたように、この本のなかで、「45億年前、初めて地球に生命が誕生したとき、〈循環する階層〉(tangled hierarchy (明日詳述予定)」が、生命がもつ「意識」をトリガーとして作用し、ノンローカルがローカルに〈収束〉(原文collapse 私たちが選んだ訳文は「現実化」)するときに起こる。この現実化の方法が映画cubeと同じくらい奇妙である。45億年前には、当たり前だが(量子論的には、当たり前じゃない・・・)地球はすでに物理的に存在していて、しかももっとずーっと前にはビッグバンでこの宇宙自体が生まれている(ことになっている)。しかし、量子論では"事実は"そうじゃなくて、ローカルに収束(現実化)した瞬間に「逆方向に歴史が再生され生成されていった」のだ。

ちょっ、ちょっと待ったあ!! あんた、なに言ってのん。意味不明。わかんねー。だよねー…。私もインタビュー時は、最高に頭がグルグルしました。博士がおっしゃるには、ノンローカルはニアリー・イコールまたはガチ・イコール「意識」。意識がキーになって、ローカル化(現実化)は起こり、それ以前には「世界」はなかった。しかし、意識は世界を認識するので、そこから「世界は認識され」逆向きに再生・生成されていくのだ。どうだあ、頭がグルグルしてきたでしょう!! このグルグルがなにものにも代えがたい。この頭グルグルからしか、認識の革命は起き得ない。では、また明日。

| [6] | 「クォンタム・エンタングルメント」と「タングルド・ハイラーキー」 |

この本を編集するにあたって、編集担当と一緒に、事前に量子論について、勉強しておくことにした。ついては、あまりに難しい表現と数式の羅列の本を読んでも私の頭では理解できないので、一番簡単なのにしてくださーい、とアマゾンで選んだのが、京大出の秀才、佐藤勝彦先生の「量子論」を楽しむ本(PHP文庫)。こういうふうに数式をほとんど使わずに難しいことを一見やさしく表現できるひとが一番賢いのかもしれない。いい本です(推薦)。量子論にはいくつかの基本概念のようなものがあって、たとえば「観察」とか「波と粒子」とか「シュレディンガーの猫」とかだが、そのなかに「quantum entaglement」というのがある。一般的には「量子もつれ」と訳されている。しかしこの訳がね、才がないと思うんだ。まあしゃーない、そうなっちゃったので。おそれおおいが、私の訳では「量子的超相関」。こっちの訳のほうがなんぼかわかりやすい。佐藤勝彦先生によると、ひとつの粒子がふたつに割れて宇宙の果てまで飛んで行ったとき、片割れAと片割れBの粒子の間が何百光年離れていようが、なんのコミュニケーションもなしに、Aが右スピンであれば、必ずBは左スピンであるという。このことを通常の日本語訳では「量子もつれ」と訳されており、なんだか言葉と概念が違いすぎる。やっぱ「(二物間の)量子的超相関」でしょ。

ゴスワミ博士がインタビューで「tangled hierarchy」(超相関する階層)とおっしゃったとき、私はてっきり、「おっ、出た。quantum entaglementのことね」と思っちゃったわけだが、それが違っていた。この本は、編集の途中まで、この英文の訳語は「量子的超相関」だった。ふたつの言葉はまったく違うというわけでもなさそうだが、博士いわく、「ちゃうちゃう、そうじゃないってば。それとは別なの!!」と。博士とメールとスカイプした後に日本語訳を修正した。結構編集の最終段階に近いところだったので、あやうかった。

tangled hierarchは、二つの階層(もの)の間で起こる"ゆらぎ"による生命生成システム。鶏と卵のような(ある種、超相関する)どちらが先に出来たともいえないような、ふたつのもの(階層。例えば、DNAとたんぱく質のような)が、ゆらぎながら、なんども行き来しつつ、偶然ではない偶然も作用して、「生命」として現実化していく機序のこと。それがゴスワミ博士の大切な量子論の骨子になっている。そしてこの〈循環する階層〉(最終的に、この訳語に決まった)を作動させるトリガーが「意識」なのだ。意識が、命あるものを作っていくシステムこそがtangled hierarchy〈循環する階層〉。どうです? また少し頭がグルグルしていただけましたでしょうか? 本日はここまで。

| [7] | 「主体」と「客体」のワナ。 |

私たちが「世界」を認識するときのシステムが「主体と客体」。私たちの意識側が「主体」、主体が観察する対象の世界が「客体」。でも、私たちは通常、そこにそうしたシステムが介在するとはいちいち認識していない。単純に、「ほら、そこに事実として"世界"があるじゃないか」「それを、ない、とは誰も言えないだろう」と思っている。ゴスワミ博士が言うように45億年前なのか、はたまた人間が生まれて右脳左脳がリンクした瞬間なのかは別にして、この世界に私たちの「意識」が生まれたとき、同時にまた、この「主体/客体」認知システムも生まれた。量子論が大切にする「観察」というものにも、この認知システムが深くかかわっている。世界は、この主体・客体システムで認知されているといっていい。

視覚で「観る」であれ、聴覚で「聴く」であれ、肌で「触れる」であれ、皆、このシステムを使って世界を「確認」し、その存在を「認識」している。逆にいえば、「観て、聴いて、触れれば」、世界は確実にそこにある、と認知される。

以前、クリスティーナ・ホール博士と、やはりインタビュー形式で本を編んだときに、そのセッションの冒頭はこんなふうにはじまった。「ほら、いま(インビューで私たちがいる)この部屋には、あまり私たちが意識していないけれど、かすかにエアコンの音がしたり、数百の音がしているけど、私たちはそれに意識をフォーカスしていないから聞こえてこないように思っている。私たちは、私たちが意識をフォーカスしたものしか、観ていない、聴いていないの。つまり、元データは数百数千あっても、そのうちのひとつかふたつだけしか観ていない、聴いていない(削除している)。私たちが通常しているのは、意図的"削除"と意図的"歪曲"なのだ」と。

クリスが言う「削除」や「歪曲」はNLPの大切な概念で、それが生まれるのは私たち(もっというと、私たちの「意識」)が「信じていること(信念、または思い込み)」によって、生ずる。クリスの本でも「意識の誕生」にフォーカスしていた。クリスの言い方だと「"わたし"の誕生は、意外に最近なのよ」と。それまでは、"わたし"という認識は人間にはなかったと。NLPの重要な概念は「地図は土地そのものでは、ない」というものだ。地図は土地の表象representationではあるが、土地そのものではない。同様に、私たちの「意識」は、「世界」そのものではない。私たちの「神経系」が認知したもの、それを通常私たちは「世界である」と認識している。そして、それはきわめて「あやうい」。

結局、世界が「このように、ある」のは、私たちの「意識」が、五感という神経系を通してそう感じているから。つまりゴスワミ博士がこの本で言うように、「意識」がローカル(三次元物理世界)を「生み出している」(collapseさせている)。私たちは通常、この世界をsureなもの、ソリッドなものと認知しているが、それは「意識」がそう思っているからそうなのであって、意識が変わるとローカルも「容易に変化」する、とも言い換えられる。そしてこの力学は、良くも、悪くも、使える。

ゴスワミ博士の用語では、ノンローカルのことをdomain of potentiality 〈可能性領域〉と呼んでいる。そう、ノンローカルこそ、すべての可能性を含んでいる領域なのだ。今日はあんまり頭がグルグルしなかったかな? では、また明日。

| [8] | 愛は、ハートチャクラに連動する器官「胸腺」が「免疫」システムを停止したとき始まる。 |

ゴスワミ博士のこの部分が面白かった。愛にハートチャクラが関係する、というのは比較的一般的だが、その対応器官である胸腺の機能として「免疫」があり、ひとは恋すると、その胸腺の免疫機能が「一時停止」する、という。免疫機能というのは、白血球の機能のように、「わたし」と「わたし以外」を識別する機能のことで、それが一時停止すると、「あなたも、わたし」と認識される。これが、恋であり、愛のはじまりであると。

胸腺の免疫システムが停止されると、あなたはもはや、わたしの一部であるので、「合体」したいと思うようになるのだと博士は言う。ふうん、なるほどなあ…。

しかし、ここで面白いのは、「"わたし"の概念」だ。つまり「わたしの境界線」が狭くなったり、広くなったする、ということ。「愛とは、わたしの拡大である」ともいえる。

今日は短いが、ここまで。

| [9] | メンタル(知性)を超越した〈スプラメンタル〉のローカルな姿こそが「直感」。 |

「直感」というのも、よくよく考えると不思議きわまりない。現代の隠された秘密のひとつかもしれない。そして「クリエティビティ」もまた、どこからやってくるのかきわめて不思議だ。どこからともなく来て、ものごとを非常にユニークなやり方で解決し、そして去っていく…。シェーン、カンバーック!!と叫んでも、そもそも彼がどこからやってきたのかも分からないのだ。

この本「驚天動地」では161ページにある込み入った図版は、完成させるまで大変だった。博士のお考えの基礎は、ノンローカルとローカルのダイナミズムで世界をとらえるところにある。それによると、この世界(ローカル)に、ある日突然やってくる「直感」の、その源はノンローカル(時空間なし)にある。ノンローカルの、メンタル(思考の源)よりもサトルな(精細な)〈スプラメンタル〉から直感は降りてくる。創造性も同様の構造だ。

博士のお考えのユニークな点は、〈スプラメンタル〉はどういう状態で結晶化するのかというところ。博士は、〈アーキタイプ〉(善き性質)の極みである「愛」や「慈悲」(菩薩心)などの状態になったときに、本物の直感や創造性がやってくる、と考えている。それ以外の、いわば「フツーの直感」と、この「直感あめあられ状態」とを分けて考えているのが独特で、そこから私たちはなにか大切なものを学べるように思う。

| [10] | 十牛図の8番で悟りに至ったあと、ひとはどうなるのか。 |

十牛図にはいろいろなバージョンがあるようで、微妙に進行が異なる。ググるとWikiで出てくる廓庵(かくあん)による十牛図が日本ではたぶん、一番有名。何度か書いたが、興味深いのは8番から後の進行。8番で図版は空白になり、ひとまず悟り(っぽい)状態に至る。十牛図にはさまざまなバリエーションがあるが、古くは8番までだったものに9と10を付け加えたようで、ここが面白いというのが私の観点。9の自然は以前のままあるだけなのだが、それが8番経験後はより美しくより幸せに感じられる。そして10で、自分(の悟り)がどうこうじゃなくて外(社会)に出て行ってそこで役に立っていくと。このことをゴスワミ博士と話したいと思ってきた。博士は禅大好き人間だし。

しかし欧米では十牛図のこの9-10の進行にはあまりフォーカスが行っていないようで(中国・韓国・日本が主にここにフォーカス)、本質的にはズレてはいないが、博士のこの本でのフォーカスは、悟り以後にもひとは不善をなす(場合がある)のはなぜ、ということに至った。つまり「悟りは、ここまで来たらもう絶対もとには戻らない、というものではなく、むしろ機能的には、すぐ戻っちゃうんだもんねー」と。この観察も面白い。博士いわく「悟ったからといって、ごはんも食べなきゃならないし、トイレにも行かなきゃならないしね」。はい、おっしゃる通りでございます。8は単に、通過点にすぎない。

| [11] | 記憶は「時空の外」にあり、来世は"わたし"として連続していない。 |

記憶はローカルの脳にはない。経験が蓄積するのではなく、〈性質〉がノンローカルに蓄積する。そしてその〈性質〉のいくつかを選び、なおかつ、どの両親の子として生まれるのが一番次回の人生の目的に都合よいかを選んで、ひとは生まれてくる。

ノンローカルに蓄積された〈性質〉は、蓄積された時点でそれはノンローカルにあるのであって、そこには"わたし"は、もはやない。誕生では、ノーバディの〈性質〉として蓄積されたもののなかから、いくつかが選ばれるが、その時点では、すでに"わたし"は連続していない。

博士とインタビューで話していて、こちらの前提として「私の過去世」「私の来世」などという言葉づかいになるのを、博士の量子的世界観では「いや、そうではない」と。このようにして、私たちは、自分の今までの考え方が、頭がグルグルになりながら、変化していくのだ。